Arnaldo Pérez Guerra

Liberación / La Insignia*. Chile, abril del 2006.

Los aymaras habitan desde las orillas del lago Titicaca y la cordillera de los Andes, hasta el noreste argentino, en territorios que fueron fragmentados y repartidos tras la independencia de España.

En Chile, sobreviven en el altiplano y la franja precordillerana de las regiones de Tarapacá y Atacama. Sus rituales sagrados se desarrollan al ritmo de las estaciones, coexistiendo sincréticamente tradiciones prehispánicas y cristianas. Basan su economía en la explotación agrícola de subsistencia en los oasis y vertientes a lo largo de Azapa, Lluta, Camarones, Camiña, Tarapacá, Pica y Quillagua, donde producen choclos, ajos, orégano, tomates y ají, principalmente. Quienes viven en el altiplano crían auquénidos, mientras los habitantes de la precordillera se dedican al cultivo de quinoa, verduras, frutas y semillas, gracias al uso de terrazas. Son pastores y agricultores trashumantes, y en su cosmovisión la naturaleza y la pachamama -la madre tierra-, es sagrada. Evo Morales Aima, actual presidente de Bolivia, es un aymara, y bien sabe que las fronteras no tienen ninguna importancia: "Debemos explotar juntos nuestros recursos naturales, para resolver juntos nuestros problemas sociales y económicos", dijo en el Estadio Nacional.

Finalizada la guerra del Pacífico -más propiamente guerra del Salitre y el Guano-, se inició en Tarapacá y Atacama la forzada "chilenización". La guerra entre Chile, Perú y Bolivia, ocurrió en territorio aymara: "A comienzos del siglo XX se impuso forzadamente la cultura chilena, reprimiendo la nuestra. Muchas familias se vieron obligadas a abandonaran sus tierras, que comenzaron a ser escrituradas por el fisco, no obstante seguíamos ocupándolas. La violenta 'chilenización' hizo que nuestra cultura se practicara clandestinamente. Se prohibió, incluso, el uso de nuestra lengua, iniciado 1920", señala Alfredo Chipana, integrante de

Muchos perdieron su identidad. La dictadura de Pinochet inició una segunda "chilenización", erigiendo regimientos y concentrando a la población escolar rural en las llamadas "escuelas de frontera": "Se rompió el lazo que teníamos con el Alto Perú, y nuestra economía que se basaba en el intercambio de productos entre los distintos pisos ecológicos como la puna y la costa se desestructuró completamente. Familias quedaron separadas por fronteras. Además, grandes trechos de territorio donde habita el aymara, fueron minados", agrega.

|

|

Unos 90 mil aymaras viven en Chile, aunque el Censo de 2002 sólo contabilizó 48.501 que representan un 7 por ciento de la población del país. Más de un 80 por ciento ha migrado a ciudades, incrementándose los procesos de aculturación, debilitamiento de los lazos de parentesco y degradación del ecosistema altiplánico. Las causas del abandono de los pueblos y caseríos son la sequía, el conflicto con las mineras, problemas educacionales, la presión social, la falta de trabajo. Pero siguen resistiéndose a perder su forma de vida y el sueño de constituir una gran nación andina. Muchos ven con asombro y alegría como en Bolivia un aymara asumió la presidencia. Hay muchas esperanzas que sus problemas se resolverán, y eso puede empujar mejores tiempos para los aymara que "por accidente" viven en Chile.

Antonio Mamani, secretario ejecutivo de

Incertidumbre permanente

El terremoto de junio de 2005 afectó a las comunidades y ciudades en donde se concentra la mayor parte de la población aymara, y puso de relieve su exclusión social y desprotección. "A pesar del abandono histórico que nuestras comunidades han vivido, sentimos que las autoridades no se han sensibilizado, sino más bien utilizan este trágico hecho para la propaganda de otros asuntos, sin que se tomen medidas concretas y urgentes a favor de las comunidades indígenas afectadas", reclamó el Consejo Nacional Aymara, que agrupa a la mayoría de los representantes y dirigentes comunitarios. Exigían conocer el presupuesto asignado por el Estado, luego que Tarapacá fuera declarada zona de catástrofe y el destino de los dineros: "Nunca respondieron. Además, solicitamos que las autoridades tuvieran en cuenta nuestra identidad cultural para la reconstrucción de las viviendas, lo que tampoco se cumplió eso", dice David Esteban Moscoso, dirigente aymara.

Para Antonio Mamani, el gran problema es la extracción y explotación del agua por parte de las grandes mineras: "El agua es cada vez más demandada por transnacionales, lo que no tiene ningún correlato con nuestra cosmovisión. La legislación permite que soliciten el agua como un bien. Esa lógica nuestras comunidades no la entienden. El agua siempre ha sido ocupada por las comunidades. Hay una contradicción entre el derecho consuetudinario y la legislación. El perdedor, lamentablemente, es el indígena. Extraen minerales desde nuestros territorios con la promesa de trabajo y desarrollo, pero dejan sólo contaminación y sequía. En Puchuldiza, cerca de Colchane, una minera afectó los géisers y continuarán tratando de construir pozos. ¿Qué es el desarrollo si cada vez somos más pobres? Es cierto que hay políticas y algunos espacios, subsidios y recursos pero son para 'integrarnos' o producir un 'desarrollo con identidad', como dicen. Ese no es nuestro desarrollo ni nuestra cosmovisión. ¿Educación? Se habla de 'interculturalidad', pero no hay un intercambio entre las dos culturas en escuelas o universidades".

Un largo y difícil proceso de organización han vivido las comunidades aymara en Chile. Hoy su máxima organización es el Congreso Nacional Aymara, que lleva unos diez años. En julio del año pasado, en Pozo Almonte, realizaron el V Congreso, y fue todo un éxito. Emiliano Choque, dirigente, señala: "Hemos vivido momentos tormentosos de división ocasionado por falta de identidad, liderazgo y conducción. El gobierno, a través de Mideplan y

Los problemas ambientales siempre han estado presentes, aunque se han agudizado. El agua lentamente se agota, mientras su explotación se acrecienta de la mano de lo que las autoridades llaman "desarrollo". A dos mil y tres mil metros de altura, los caseríos de Socoroma, Putre y Belén, entre otros, se abastecen de agua de vertientes y nevadas. Cualquier alteración del ecosistema, por mínima que sea, pone en riesgo la vida de la comunidad: "Es una lucha constante por sobrevivir. Los pueblos desaparecen poco a poco porque muchos emigran. Las mineras y grandes transnacionales se apoderan de nuestros recursos. No les interesa el equilibrio de la naturaleza sino el dinero y la explotación", dice David Esteban.

|

|

Pesan sobre ellos varios peligros. Entre 1992 y 1998, el gobierno autorizó la construcción de pozos altiplánicos que buscaban -se dijo- abastecer la creciente demanda de agua potable de Arica. Al año siguiente, se perforaron pozos -que extraen agua a 4 mil metros de altura- en el Valle de Lluta. El 2000 las autoridades reformularon su discurso diciendo que "los pozos servirían para revitalizar la actividad agrícola del Valle de Azapa". Los grandes empresarios de Azapa y Arica presionaban por más agua para sus negocios. Se extraerían

Agua perpetua y gratis

El proyecto empresarial, avalado por autoridades ambientales, que pretendía explotar reservas de agua en el Parque Nacional Lauca y construir más pozos para las mineras y trasnacionales es calificado como "un atentado genocida contra nuestra cultura y forma de vida" por David Esteban. Por su parte, Magdalena Choque, de Parinacota, denuncia que "hay efectos de sequía en muchos bofedales y, por consiguiente, serios problemas en la alimentación de nuestros animales y en el consumo de agua de riego. Ya está seca la laguna Cotacotani, que abastecía de agua a los poblados de la zona". Otro conflicto ocurrió el 2003. Debieron movilizarse tras el anuncio que Codelco explotaría aguas subterráneas en el poblado de Mocha, al interior de Huara. Héctor Cayasaya, de Mocha, señala: "Si Codelco explota el agua las pocas personas que viven en el poblado terminarán muriéndose ya que se les agotará el principal recurso de subsistencia. Inscriben las aguas y eso no corresponde ya que nos pertenecen ancestralmente". Señala que el peligro no ha acabado porque posee antecedentes de que el proyecto minero se iniciará el 2012. Desde Mocha se abastecen de agua las quebradas de Tarapacá, Aroma y Coscaya.

El problema del agua no se ha resuelto. Las disputas con las mineras se arrastran por más de una década, tiempo más que suficiente para denunciar su extracción no sustentable y el inicio de una crisis hídrica que afecta a la población, agricultura y el turismo. Están en riesgo los salares altoandinos. La nueva autoridad ambiental deberá resolver cómo hacer frente a una minería que apuesta a seguir creciendo de la mano de una débil legislación. En Chile la explotación del agua es gratis. El actual Código de Aguas permite que el primer interesado en determinado acuífero tenga el derecho preferente a quedarse con él si lo registra ante

El año

Sequía y contaminación

Según las comunidades, la indiscriminada explotación de vertientes subterráneas ha secado grandes extensiones de bofedales y continúa agotando el agua, lo que afecta a los aymara de la comuna de General Lagos y otras zonas fronterizas. Señalan que la construcción del canal Lauca provocó una evidente baja del lago Cotacotani y la sequedad de bofedales en Parinacota y Chucuyo. No es algo nuevo, pues el túnel Lauca construido en 1960 para la central hidroeléctrica Chapiquiña agotó las vertientes y ojos de agua en la quebrada de Murmuntani, obligando a sus habitantes a emigrar o morir. Estos proyectos afectaron los bofedales aledaños a los pozos perforados y ponen en peligro el río Lauca y su reserva. Mientras, el MOP señala que "habrá mayor disponibilidad de aguas para nuevos desarrollos productivos a nivel multisectorial, en proyectos relativos al agua rural, incorporación de nuevas tecnologías de riego y diversificación de cultivos". En agosto de 2004,

Magdalena Choque, presidenta de Cadma, duda de los informes oficiales: "El pozo número 4 fue explotado durante un año por Obras Hidráulicas y el resultado fue que se secó el bofedal aledaño. La explicación que dieron fue que había fisuras en el tubo del pozo y que en los otros las van a sellar, pero nada nos garantiza que ese sellado será efectivo. Ya hay filtraciones en el pozo 8", dice. El Parque Nacional Lauca se ubica a

A David Esteban le preocupa las decenas de pozos de sondaje situados en el Salar de Huasco y cuyo "evidente destinatario" será la minera Collahuasi: "La extracción de agua afectará la biodiversidad del Salar y la vida de los aymara que habitan Pica. La administración del agua debiera estar bajo control aymara", señala. En el poblado de Parca, la contaminación por micropartículas es responsabilidad de otra minera: Cerro Colorado, a ocho kilómetros del pueblo: "No cuenta con permisos de

Zonas en peligro

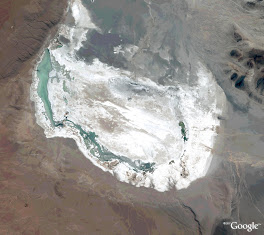

Laguna Cotacotani: extracción de agua para hidroeléctrica.

Salar de Surire: extracción deulexita (mediana minería).

Lagunillas y Huantija: extracción de agua para minería del cobre.

Salar de Huasco, Coposa y Michincha: extracción de agua para minería del cobre.

Salar de Ascotán: extracción de agua para minería del cobre y minería no metálica.

Salar de Tara y Pujsa: potencial extracción de aguas (derechos concedidos principal afluente y tramitación de explotación para minería no metálica).

Salar de Atacama: extracción de aguas freáticas para minería no metálica, aprovechamiento de aguas superficiales para minería del cobre).

Salar de Punta Negra: extracción de agua para minería del cobre y emplazamiento de tendidos eléctricos.

Salar de Maricunga: extracción de agua para minería del cobre.

Fotografías:

1. Los aymara basan su economía en la explotación agrícola, los oasis y vertientes a lo largo de Azapa, Lluta, Camarones, Camiña, Tarapacá, Pica y Quillagua.

6. La extracción y explotación del agua por parte de las grandes mineras ha secado los bofedales y quebradas. Continúan tratando de construir pozos. En Chile la explotación del agua es gratis.

(*) Una versión de este artículo fue publicada por Punto Final.